Als im Jahr 2007 Hautzellen eines Menschen erstmals zu Stammzellen umprogrammiert wurden, um daraus später andere Zelltypen und Gewebe zu erzeugen, war eine Forschungsrichtung entstanden, die nun einen Teil der Tierversuche entbehrlich macht. In den Labors des Universitätsklinikums Erlangen und der FAU lässt sich mit Hilfe dieser oft aus Hautproben vom Oberarm eines Menschen gewonnenen Zellen beobachten, was dort schiefgeht, lange bevor medizinische Diagnosen eine Erkrankung des Nervensystems feststellen können.

Das gilt zum Beispiel für die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), bei der die Nerven zerstört werden, über die Muskeln und damit Bewegungen gesteuert werden. In einem späten Stadium der Krankheit können die Betroffenen daher mit eigener Kraft nicht mehr schlucken und atmen. Gewinnt man aus den Stammzellen dieser Menschen Nervenzellen, beginnt in diesen schon lange vor den ersten Symptomen ein Protein zu verklumpen, das eine wichtige Funktion hat beim Herstellen von Eiweißen nach den Vorlagen des Erbguts im Körper. Dieser Prozess wird „alternatives Spleißen“ genannt. In gesunden, aus Stammzellen gewonnenen Nervenzellen wird diese Veränderung nicht beobachtet. Könnte man diese Erkenntnis für eine Diagnose des ALS-Frühstadiums nutzen, ließe sich die Krankheit vielleicht mildern oder sogar verhindern.

Vergleichbare Ergebnisse liefern auch die Untersuchungen von Patientinnen bzw. Patienten mit der Parkinson-Schüttellähmung, bei denen mit Hilfe von Stammzellenforschung das Zusammenspiel zwischen Nervenzellen und dem Immunsystems beobachtet wurde. Bei dieser Krankheit spielt aber nach solchen Experimenten auch das Alpha-Synuclein eine wichtige Rolle: Verklumpt dieses Protein, kann es die Verbindungen zwischen Nervenzellen und damit die Kommunikation blockieren. Die Bildung solcher Klümpchen kann aber durchaus verhindert werden. Vielleicht öffnet sich dort also ein Weg, der zu einer Therapie der Parkinson-Krankheit führen könnte.

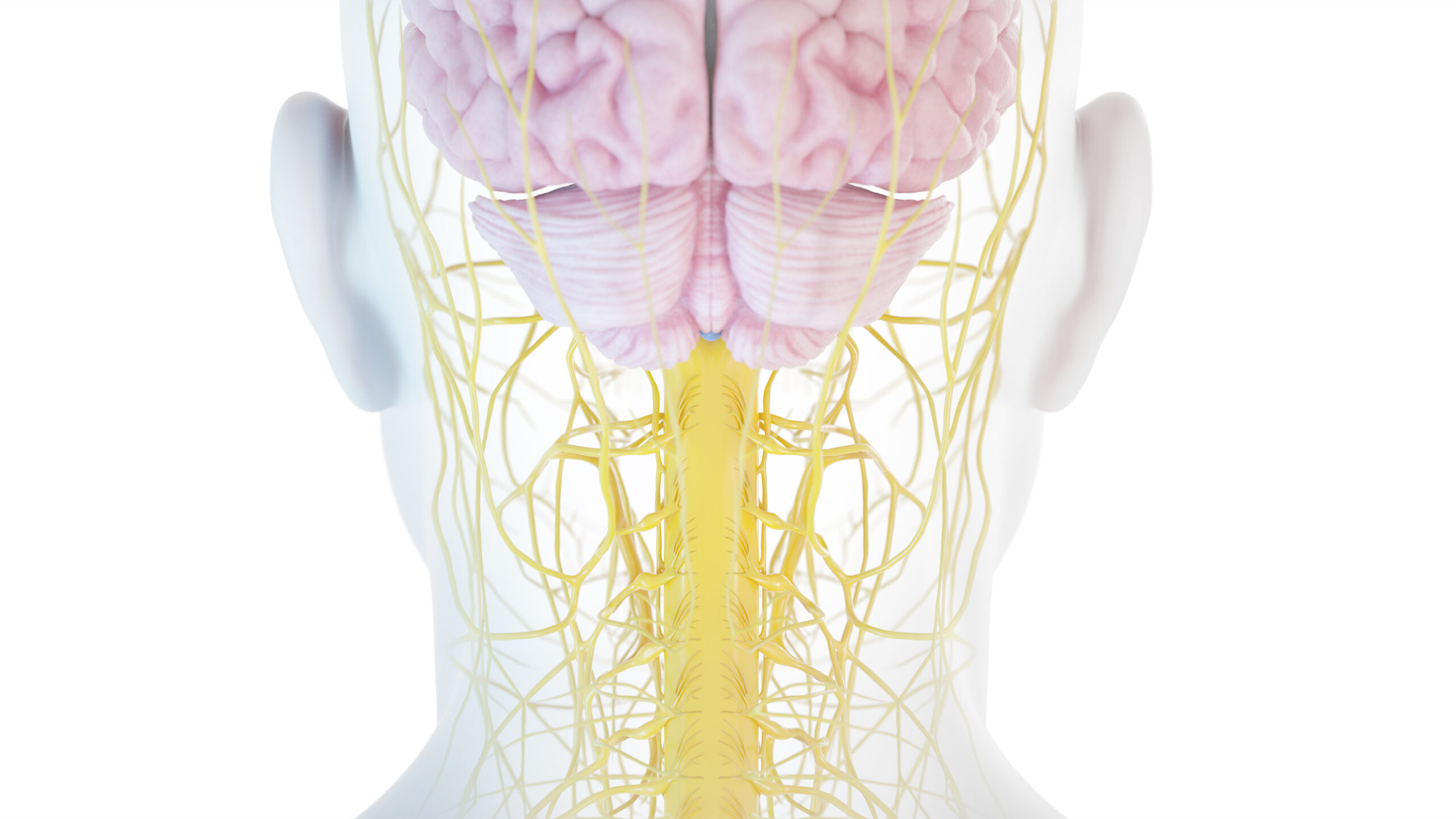

Überflüssig werden Tierversuche beim Untersuchen solcher Nerven-Erkrankungen trotz dieser bahnbrechenden Stammzellen-Forschung leider immer noch nicht. Steht die moderne Medizin doch gerade in den Neurowissenschaften immer wieder vor Problemen, die sich nur an lebenden Organismen untersuchen lassen. Ein wichtiges Beispiel ist die Krankheit Multiple Sklerose, die kurz „MS“ genannt wird. Bei dieser Krankheit greift das Immunsystem die „Markscheiden“ genannten Hüllen der Nervenfasern im Gehirn und im Rückenmark an. Abhängig von den jeweiligen Nervenschäden können sehr unterschiedliche Symptome von Sehfehlern bis zu Bewegungsstörungen auftreten, die sich in Zell-Linien nicht untersuchen lassen.

Gebildet werden die Markscheiden aus der Membran von Oligodendrozyten genannten Zellen im Zentralnervensystem. Bei einem Schub der Multiplen Sklerose zerstören Immunzellen zwar die Markscheiden der Nervenfasern, nicht aber die Oligodendrozyten und deren Vorläufer-Zellen, die im Gehirn ein Leben lang vorhanden sind.

In der Theorie könnten diese Zellen also Nervenfasern mit neuen Markscheiden umhüllen und so die entstandenen Schäden reparieren. In der Praxis kommen sie aber oft nicht in die Gänge. Dadurch bleibt die Reparatur zunächst ineffizient, irgendwann klappt sie gar nicht mehr. Weshalb das so ist, wird im Universitätsklinikum Erlangen und an der FAU eifrig untersucht. Da bei der MS nicht nur das ohnehin super-komplexe Gehirn, sondern auch noch das ebenfalls hochkomplizierte Immunsystem beteiligt sind, liefern Kulturen mit Zellen nur sehr begrenzte Aussagen zum Geschehen. Wieder sind Tierversuche nötig, um den komplexen Ablauf dieser Krankheit unter die Lupe zu nehmen – und dabei vielleicht sogar einen Wirkstoff zu entdecken, der die Neubildung der Markscheiden fördert. Bisherige Medikamente hemmen das Immunsystem und verlieren irgendwann ihre Wirkung.

Manchmal müssen Untersuchungen an Tieren auch brennende Probleme lösen, die im medizinischen Alltag auftreten: Um die Krankheit zu beobachten und bei riskanten Entwicklungen rechtzeitig eingreifen zu können, werden bei MS-Betroffenen die Gehirnstrukturen regelmäßig mit der Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht. Für diese High-Tech-Diagnosen erhalten diese Menschen ein Kontrastmittel, das auf dem Element Gadolinium basiert. Diese Methode funktioniert sehr gut und liefert wichtige Informationen für die Behandlung der Krankheit.

Bis dann bei einer Routinekontrolle festgestellt wurde, dass sich bei einigen Hunderttausend untersuchten Personen im Gehirn Gadolinium abgelagert hatte. Hatten diese Rückstände vielleicht negative Auswirkungen? Diese Frage ließ sich kaum beantworten, weil bei Verschlimmerungen der Krankheit niemand wissen konnte, ob diese durch die Multiple Sklerose oder durch die Gadolinium-Ablagerungen entstanden waren. Ob diese Rückstände negative Auswirkungen haben, ließ sich daher wieder einmal nur mit Tierversuchen klären, die dann auch am Universitätsklinikum Erlangen und der FAU durchgeführt wurden: Nachdem Ratten über die Schwanzvene dieses Kontrastmittel gegeben wurde, tauchte im Gehirn prompt Gadolinium auf.

Welche Auswirkungen solche Ablagerungen haben, wurde dann nach einem sehr aufwändigen Genehmigungsverfahren mit einem raffinierten Experiment untersucht: Dabei sitzen die Ratten auf einer speziellen Platte, die misst, wie schnell und wie stark die Muskeln der Ratten auf ein unverhofftes Ereignis reagieren. Dabei handelte es sich um ein unerwartetes Geräusch, auf das Ratten und Menschen ähnlich reagieren: Sie zucken zusammen. Genau diese Muskelaktivitäten registriert die Platte, auf der die Tiere sitzen.

Ratten mit Gadolinium-Ablagerungen im Gehirn zuckten bei diesen Experimenten deutlich weniger stark zusammen als Artgenossen, denen das Kontrastmittel gar nicht gegeben worden war. Offensichtlich verändern die Gadolinium-Rest im Gehirn also den Ablauf völlig normaler Verhaltensreaktionen der Betroffenen. Doch die gleichen Versuchsratten lieferten eine gute Nachricht für Menschen, die an MS leiden: Obwohl die Gadolinium-Ablagerungen im Gehirn immer noch nachweisbar waren, hatte sich die verminderte Schreck-Antwort nach rund zwei Monaten wieder normalisiert. Ähnliches dürfte auch für Menschen gelten – und die Betroffenen können zumindest mit Blick auf die Untersuchungen mit dem Kontrastmittel Gadolinium erst einmal aufatmen.

Über den Autor

Roland Knauer ist promovierter Naturwissenschaftler, er lebt und arbeitet als Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften in der Marktgemeinde Lehnin. Unter www.naturejournalism.com stellt er sich vor.

Tierexperimentelle Forschung und Tierschutz an der FAU

Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr über Tierschutz und verantwortungsvolle Forschung an der FAU.

Weitere Beiträge zu Forschungsbereichen mit tierexperimenteller Forschung finden Sie in unserem Blog.