Zweitbesetzung

Eine Kurzgeschichte

Alles begann so harmlos. Eine bierlaunige Idee zwischen zwei alten Schulfreunden, vom Studium getrennt, aus den Augen und doch nicht aus dem Sinn. Der eine, Martin, mein Sitznachbar vom ersten Gymnasialtag an, folgte einer tiefen Sehnsucht nach dem Meer und ging in den hohen Norden, englische Literaturstudien, sein Steckenpferd. Der andere, das bin ich, der Computernerd, der Schrauber, der Nächtelang-vor-dem-Bildschirm-Hocker. Mich verschlug es nach Erlangen, der Informatik halber. Martin im Norden, ich im Süden – 500 Kilometer und doch nur ein Wimpernschlag. Vor zwei Wochen saßen wir uns dann wieder gegenüber, nur durch einen Bartisch getrennt, und lachten herzhaft über die Verrücktheiten des Lebens.

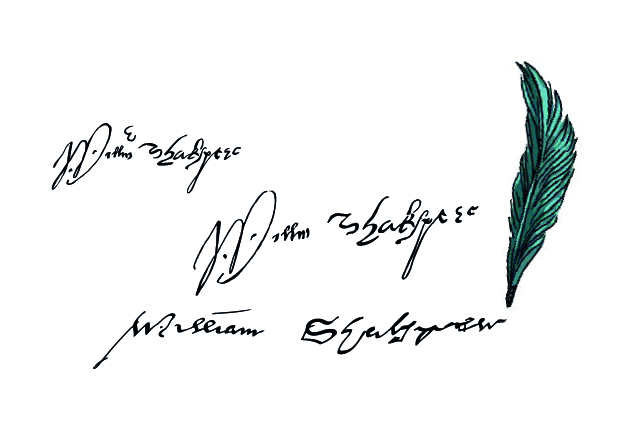

„Was getan ist, ist getan und bleibt’s“, sein Kommentar zu meiner Anekdote über meinen durchschnittlichen Start ins Doktorandendasein – und doch mehr, für unsere Ohren. Eines der vielen gemeinsamen Bande und beileibe nicht das schwächste, versteckt in diesem kleinen Zitat des großen William, der große Stolz Britanniens bis zum heutigen Tag. Martin verschlang bereits zu Schulzeiten alle Stücke und Gedichte, zuerst auf Deutsch, dann nur noch im Original. Er war es, der die Leiterin der Theatergruppe unseres Gymnasiums so lange nervte, bis sie letztendlich nachgab und von da an nur noch Shakespeare auf die Bühne kam, eine Tragödie als Weihnachtsaufführung, eine Komödie zum Osterfest. Und er war es auch, der mir Monate in den Ohren lag mit Sonetten, Versmaß und Genialität, bis ich selbst zum Buch griff und dem Meister Hals über Kopf verfiel.

Dieses kleine Zitat brachte Martin zu einem beiläufigen Satz, mehr als Witz gemeint: „Du könntest seine Werke doch mal durch dein Computerdings jagen.“ Mein Computerdings, müssen Sie wissen, ist ein bisschen mehr als ein Dings. Es ist Teil eines riesigen europäischen Forschungsprojekts, das Time Machine Project, in dem ich nur ein kleines Rädchen bin, ein kleines Rädchen mit großem Enthusiasmus. Durch meine Masterarbeit kam ich in die Forschungsgruppe, die ein an Größenwahn kaum zu überbietendes Ziel hat: das gesamte kulturelle Erbe Europas zu erfassen, aufzubereiten und zu digitalisieren. Die gewaltige Herausforderung, die formuliert wurde, nimmt mir manchmal fast die Luft zum Atmen, und doch war ich mir vom ersten Moment an sicher, an einer einmaligen Erfolgsgeschichte mitwirken zu können. Meine Masterarbeit über neuronale Netzwerke ließ den Projektleiter an meiner Uni aufhorchen, und so wurde aus dem Masterand ein Doktorand.

„Du könntest seine Werke doch mal durch dein Computerdings jagen“ – Martins Witz, der alles in Gang brachte. „Das hat mit Sicherheit noch nie jemand gemacht“, murmelte ich nur, während es in meinem Kopf zu arbeiten begann. Der Aufbau des Netzwerks entfaltete sich vor meinem inneren Auge, die Befehle für die Mustererkennung, all die Querverbindungen und Eingaben – alles war so klar. Die digitalisierten Daten hatte Martin durch sein Studium auf dem Rechner, das gesamte Originalwerk und sämtliche Übersetzungen. Alles lag vor mir wie ein frisch geknüpfter Perserteppich.

„Mit Sicherheit kommt sowieso nichts dabei rum“, nuschelte Martin, während er beim Kellner mit zwei Fingern die nächste Runde orderte.

Wie sehr man sich doch täuschen kann! Hier sitze ich nun nach einer weiteren schlaflosen Nacht und traue meinen Augen nicht. Wieder und wieder kontrolliere ich das Netzwerk, meine Eingaben und Prozesse. Ich finde den Fehler nicht, doch er muss sich irgendwo verstecken. Alles andere wäre Wahnsinn.

Noch in der Nacht nach unserem Treffen habe ich zu Hause Notizen und Diagramme auf einen Schulblock geschmiert, um dem überwältigenden Gedankenstrom in meinem Kopf ein Bett zu schenken. Trotz einiger Runden in der Kneipe arbeitete mein Geist auf Hochtouren, und ich konnte es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen.

Am Tag darauf vollzog ich das gleiche Ritual, das ich schon seit Schulzeiten durchziehe, bevor ich mich in eine lange Session am Rechner stürze: Ich packte meine Schwimmsachen in einen großen Rucksack und fuhr mit dem Rad zum kleinen Hallenbad, das die besten Zeiten schon hinter sich hatte, bevor ich zur Welt kam, doch daher stets wunderbar leer ist. An diesem Samstagvormittag war es sogar außergewöhnlich menschenleer. Nur zwei Rentnerinnen und eine junge Frau mit ihrem kleinen Kind liefen mir über den Weg. Der gelangweilte Bademeister in meinem Alter schlurfte am Beckenrand entlang und hatte wohl auch nicht allzu lange geschlafen. Ich stieg ins spiegelglatte 50-Meter-Becken und spürte die wohlige Kälte auf meiner Haut. Die erste Bahn fiel mir unendlich schwer, als würde ich in feuchten Zement eintauchen. Meine Brust glühte wie ein überforderter Blasebalg, die kurze Nacht und die Biere mit Martin hingen mir in den Gliedern. Doch mit jedem Zug fiel das Gewicht des frühen Morgens ein bisschen weiter von mir ab. Langsam fand ich meinen Rhythmus, verwandelte Zement in Wasser, meinen Blasebalg in eine perfekt justierte Maschine, fühlte mich schwerelos, ein im Schwimmbecken gleitender Komet, unaufhaltsam. Bahn um Bahn wurde auch mein Kopf leichter, leerer, wenn Sie mir das Wort verzeihen. Den Zustand der vollkommenen Leere, in der kein Gedanke mehr vorprescht, sondern einzig und allein das Tun im Hier und Jetzt noch eine Rolle spielt, ich erreiche ihn nur beim Schwimmen, stundenlang, bis zur vollkommenen Erschöpfung.

Die warme Dusche in der Herrenumkleide brachte mich langsam zurück in den Samstag und zu meinen eigentlichen Plänen. Der Reset-Knopf in meinem Kopf war erfolgreich gedrückt worden, nun konnte es losgehen. Ich radelte noch bei Kaufland vorbei, um mich mit einem großen Berg Bananen, riesigen Beuteln Erdnüssen und literweise Almdudler auszustatten, die ich nur mit Mühe und Not bis nach Hause balancieren konnte.

Reset, Bananen, Nüsse, Almdudler – alles war bereit, und ich machte mich an die Arbeit, programmierte Stunde um Stunde und wurde nur unterbrochen durch einen Anruf von Martin. Er lud die Werke soeben in die Cloud, im Original sowie in den deutschen und französischen Übersetzungen.

„Was erwartest du eigentlich?“, seine abschließende Frage, und ich beantwortete sie mit einem dahingelachten „Nichts.“ Martin kannte mich gut genug, um die Lüge dahinter zu erkennen, doch er beließ es dabei.

Mit Martins Daten begann die eigentliche Arbeit jedoch erst. Behutsam musste ich meinem fragilen neuronalen Netzwerk die verschiedenen Texte und Fragmente zuführen, sie nach Sprachen, Ausgaben, Schriftsätzen und Jahrgängen einpflegen und dabei versuchen, keine Fehler zu machen. Dabei setzte ich auf einen kleinen Trick: Ich kombinierte mein Netzwerk mit einem autonomen Regelsystem. Die wirken zwar oftmals antiquiert, weil es sie bereits seit den Achtzigern gibt – doch sie arbeiten absolut rational. In Kombination mit einem neuronalen Netzwerk, das sich eher wie ein inselbegabtes Kind auf Probleme stürzt, lassen sich so logische Ergebnisse finden – so meine Hoffnung. Mein System wird selbstständig lernen, wird klüger, wenn Sie so möchten, je länger es existiert. Das ist seine Besonderheit, die Magie, die mir jedes Mal aufs Neue einen Wonneschauer entlockt und mich in Gänsehaut hüllt. Ein System, das klüger wird, das lernt, dem menschlichen Gehirn nachempfunden, diesem Meisterwerk der Evolution – ein Ansatz von künstlicher Intelligenz, von mir programmiert in einer schlaflosen Session.

17.821 unterschiedliche Worte verwendete Shakespeare, jedes einzelne erkannt von meinem neuronalen Netzwerk und ins große Bild gesetzt. „Regelsysteme sind eiskalte Zeitgenossen“, ich kann mich noch an die ersten Worte von Prof. Mühlein erinnern, die er in der Einführungsveranstaltung Informatik an uns Erstsemester richtete. Der fröhliche Singsang, mit dem er seine Erkenntnis an uns weitergab, erinnerte mich an Fernsehprediger aus den USA, die spätnachts ihren Weg ins deutsche Privatfernsehen finden, und erschien mir damals vollkommen fehl am Platz. Doch je tiefer uns Prof. Mühlein in den Kaninchenbau der Informatik hineinführte, desto mehr verstand ich ihn und seine Begeisterung für die Rationalität, die im Inneren der Prozessoren und Programme regiert. Losgelöst von Emotionen, natürlichen Makeln oder Unkonzentriertheit lieferten sie stets ein perfektes Ergebnis, ohne es bewerten zu wollen oder auch nur zu können – und waren deshalb auch so glaubwürdig in ihrem Handeln: Computer hegen keinerlei Ambitionen oder Hintergedanken. Und so nahm sich der eiskalte Zeitgenosse auch der Werke Shakespeares an: ohne ästhetische Freude, ohne Genuss, ohne Begeisterung für Schönheit.

Mein System brach die Struktur auf und zerriss die Grenzen zwischen den ernsten Dramen und den Komödien, warf jeden Buchstaben, jeden Satz und jeden Dialog in einen großen Topf und rührte mit aller Vehemenz nach meinen Befehlen und Vorgaben darin, um am Ende eine große Kelle mit Zahlen und Ergebnissen auf meinen Teller zu klatschen, ohne einen Dank von mir zu erwarten.

Ein neuronales Netzwerk zu programmieren und mit dem Regelsystem in Einklang zu bringen, ist das eine, müssen Sie wissen. Seine Ergebnisse lesen zu können und zu interpretieren, das andere. Und daher brauchte ich eine Weile, um zu verstehen, was es versuchte, mir zu sagen. Nachdem es zwei Tage und zwei Nächte hindurch sämtliche Werkstrukturen aufgebrochen und neu zusammengesetzt, miteinander in Verbindung gebracht und wieder voneinander getrennt hatte, wusste mein Netzwerk mehr über William Shakespeare, als dieser wohl selbst über sich wusste. Ich könnte es sogar dazu programmieren weiterzulernen, tiefer in die Schriften einzusteigen bis zu dem Punkt, an dem das Netzwerk sie neu erschaffen könnte. Anfangs sicher nicht mit der gleichen Brillanz und durchzogen mit unzähligen Absurditäten, Neologismen und Sackgassen. Doch mit einem viel besseren Rechner und unendlich sehr viel mehr Zeit wäre das Ergebnis irgendwann nahezu perfekt. Eiskalt, aber perfekt.

Doch diese theoretischen Möglichkeiten lagen in weiter Ferne und waren auch zweitrangig; es ging nur darum, die Ergebnisse richtig zu lesen. Mein Entdeckergeist war geweckt. Und ich sollte etwas finden, nach erstaunlich kurzer Zeit sogar: Es gab Abweichungen in den Textstrukturen, im Zusammenspiel der Worte und Dialogkonstruktionen – und sie nahmen zu im Laufe der Jahre ihres Erscheinens. Die ersten – verzeihen Sie bitte den Begriff, aber mir fällt kein passenderer ein – Anomalien hatte mein neuronales Netzwerk in „Ein Sommernachtstraum“ ausfindig gemacht. Einzelne Passagen, oft weniger als kleine Dialogfetzen, bauten sich ein klein wenig anders auf als sämtliche Dialoge, die William in all den Jahren zuvor niedergeschrieben hatte. In sich waren diese Anomalien wiederum komplett deckungsgleich und geschlossen, eine eigenständige Struktur, versteckt im großen Ganzen wie ein Parasit, der den Weg in den Wirt gefunden hatte.

Und der Parasit begann, sich auszubreiten. In „Der Kaufmann von Venedig“ riss er bereits ganze Dialoge an sich, in „Wie es euch gefällt“ zwei komplette Szenen, in „Othello“ prägten die Strukturen den gesamten dritten Akt. „Macbeth“ markierte den endgültigen Triumph des Parasiten über den Wirt, von der ersten bis zur letzten Seite zeigte mein neuronales Netzwerk seine Strukturen und Wortinteraktionen, vom William der frühen Werke konnte nichts mehr gefunden werden.

Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, und ich traute meinen Augen kaum, obwohl ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, was dies zu bedeuten hatte. Ich überprüfte mein Netzwerk, meine Eingaben und Befehle, bis ich mir sicher sein konnte, dass es sich um keinen Fehler im Aufbau handelte. Ich musste Martin anrufen, einfach, um mit irgendjemandem zu reden.

Nachdem ich ihm ohne Begrüßung minutenlang Fachbegriffe und Fremdwörter durchs Telefon gestammelt hatte, unterbrach Martin mich mit einem lauten Lachen: „Jetzt beruhig dich erst mal, ich versteh kein Wort von dem, was du da sagst.“

Also atmete ich tief durch und versuchte es von vorne: „Ok, pass auf. Ich habe das Netzwerk programmiert, und es funktioniert. Aber das Ergebnis ist merkwürdig, und ich finde den Fehler nicht.“

„Was daran ist denn merkwürdig?“, versuchte Martin, Struktur in meine Gedanken zu bekommen. „Es scheint fast so, als gäbe es zwei unterschiedliche Muster in den Werken von William. Anfangs existiert aber nur ein Muster, quasi eine Urstruktur, das andere zeigt sich zum ersten Mal in ,Wie es euch gefällt‘, aber nur ansatzweise, nur in einzelnen Sätzen und Auszügen. Aber ab da wird das zweite Muster von Stück zu Stück größer und übernimmt Raum in den Dialogen. In ,Macbeth‘ gibt es dann keine einzige Passage der Urstruktur mehr, sie ist einfach weg.“

„Was meinst du damit? Dass William seine Art zu schreiben umgestellt hat im Laufe der Zeit?“, fragt Martin, und ich brauche große Überwindung, um ihm zu antworten. „Nein, Martin, das meine ich nicht damit. Dafür lassen sich die beiden Strukturen zu klar voneinander unterscheiden. Und die meiste Zeit sind ja auch beide Strukturen in seinen Stücken.“ „Willst du damit sagen, dass es eine zweite Person gibt, einen zweiten William?“, unterbricht mich Martin, und ich kann die Ungläubigkeit in seiner Stimme hören. „Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich glauben soll. Zuerst muss ich das Netzwerk nochmal neu aufsetzen und einen Kontrolldurchlauf starten. Ich habe nur jemanden gebraucht, mit dem ich darüber reden kann.“ „Wow, wenn das stimmen sollte … Überleg dir mal, was für eine Sensation das wäre.“ Nun ist Martin der Aufgeregtere von uns beiden. „Ja, das wäre es. Aber lass uns einen kühlen Kopf bewahren und abwarten, was beim zweiten Versuch rauskommt, ok? Und bis dahin sollten wir das für uns behalten, sonst denken die Leute noch, dass wir verrückt sind.“ Meine Stimmung ist schlagartig besser, und ich würde Martin gerne um den Hals fallen, doch die halbe Republik liegt zwischen uns. „Na klar, ich schweige wie ein Grab. Viel Erfolg beim zweiten Versuch, und ruf mich an, wenn dir danach ist.“ Mit einem letzten Gruß verabschiedet er sich und lässt mich alleine mit William, meinen Gedanken und meinem Netzwerk.

Ich kann es kaum erwarten, den Kontrolldurchlauf zu starten.

Doch alles zu seiner Zeit. Ich blicke auf meine Armbanduhr. 16:29 Uhr. Das Hallenbad hat noch fast vier Stunden geöffnet. Genügend Zeit, um den Resetknopf zu drücken.

von Immanuel Reinschlüssel

Über den Autor

Immanuel Reinschlüssel Ist Mitbegründer und Mitglied des Fürther Autorenduos „Die Schaffenskrise“. Neben Veröffentlichungen in Anthologien publizierte er zwei Kurzgeschichtenbände, zwei Lyrikbände sowie ein Hörbuch.

FAU-Forschungsmagazin friedrich

Dies ist ein Beitrag aus unserem Forschungsmagazin friedrich. Die aktuelle Ausgabe nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise ins „Verborgene“: Sie schaut auf für unser Auge unsichtbare, oftmals von uns unbemerkte und vor uns versteckte Dinge. Sie wirft aber auch einen Blick dorthin, wo wir gar nicht hinsehen wollen: auf Tabus.

Dies ist ein Beitrag aus unserem Forschungsmagazin friedrich. Die aktuelle Ausgabe nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise ins „Verborgene“: Sie schaut auf für unser Auge unsichtbare, oftmals von uns unbemerkte und vor uns versteckte Dinge. Sie wirft aber auch einen Blick dorthin, wo wir gar nicht hinsehen wollen: auf Tabus.

Ein Print-Exemplar können Sie sich direkt an einer der vielen Auslagen der FAU mitnehmen oder unter presse@fau.de kostenfrei bestellen.

Alle Beiträge