Wissenschaftliche Theorien wurden schon immer widerlegt, neue aufgestellt. Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Ewa Dąbrowska hat dazu beigetragen, der als unumstößliche Wahrheit geltenden Theorie eines angeborenen Sprachvermögens ein Ende zu bereiten. Was kommt als Nachfolge?

Interview: Ralf Grötker

Frau Prof. Dąbrowska, zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungsfeld der kognitiven Grammatik treiben Sie einen Paradigmenwechsel im Feld der Theorien des Spracherwerbs voran. Was war bislang die führende Theorie?

Noch bis vor kurzem war die Theorie der Universalgrammatik die geltende Lehrmeinung auf dem Gebiet. Die Theorie wurde von Noam Chomsky schon in den 1960er-Jahren entwickelt und ist seitdem auch Teil des Kanons populären Wissens geworden. Die Grundidee ist: Etwas innerhalb des Gehirns, so die Annahme, soll dafür verantwortlich sein, dass Menschen überall auf der Erde auf ähnliche Weise bereits im Kindesalter das Sprechen lernen. Dieses ‚Etwas‘ im Gehirn wiederum hat eine Entsprechung in der Struktur der Sprache – aller Sprachen. Gleichzeitig erklärt die besagte Besonderheit des menschlichen Gehirns, dass nur Menschen, nicht aber andere Säugetiere über eine Sprache im eigentlichen Sinne verfügen.

Was spricht für die Theorie der Universalgrammatik?

Chomskys ursprüngliches Argument war: Sprache ist äußerst komplex. Gleichzeitig kann diese Komplexität auf dem Wege des bloßen Hörens gar nicht erschlossen werden, weil die gesprochene Sprache dazu schlichtweg nicht ausreichend Informationen enthält. Deshalb muss es sich um eine angeborene Fähigkeit handeln.

Worin besteht nach Chomsky der angeborene Teil der Sprache?

Chomsky unterschied zwischen der Oberflächenstruktur einer Sprache – ähnlich dem, was man hören kann – und einer Tiefenstruktur, die man durch die Untersuchung der Sprachstruktur erschließen kann. Das hörte sich natürlich aufregend und geheimnisvoll an. Die Idee, dass unter der Oberfläche alle Sprachen gleich sind, hatte aber auch etwas Romantisches. Zugleich hatte die Idee einen sehr demokratischen Zug. Chomsky ging nämlich auch davon aus, dass alle Menschen die gleichen angeborenen linguistischen Fähigkeiten haben.

Ist es nicht ziemlich schwierig, einen Ersatz für solch eine umfassende Großtheorie zu liefern, wie sie die Universalgrammatik darstellt?

Zunächst muss man sagen: So umfassend war Chomskys Theorie gar nicht. Die Theorie wurde über die Jahre stattdessen immer wieder verändert, und die unterschiedlichen Versionen unterscheiden sich fundamental. Was stimmt, ist, dass Chomsky als Theoretiker gerne groß denkt. Die Ausarbeitung der Details hat er oft anderen überlassen. Sobald man sich aber diese Details vornimmt, zeigen sich die Schwächen der Theorie. Was meine Kollegen und ich als Ersatz anzubieten haben, nennen wir eine gebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik (usage-based construction grammar). Die atomaren Einheiten dieser Grammatik sind Konstruktionen, welche Aspekte von Inhalt, Form und Funktion vereinen. „Danke!“ ist ein sehr einfaches Beispiel für eine solche Konstruktion. Ein anderes Beispiel ist das Prinzip „Subjekt-Prädikat-Objekt“ als Regel für die Bildung einfacher Sätze. Anders als Chomsky gehen wir auch nicht davon aus, dass alle Menschen die Sprache auf die gleiche Weise lernen, sondern dass es sehr unterschiedliche und individuelle Pfade gibt, auf denen Menschen sich die Konstruktionen aneignen.

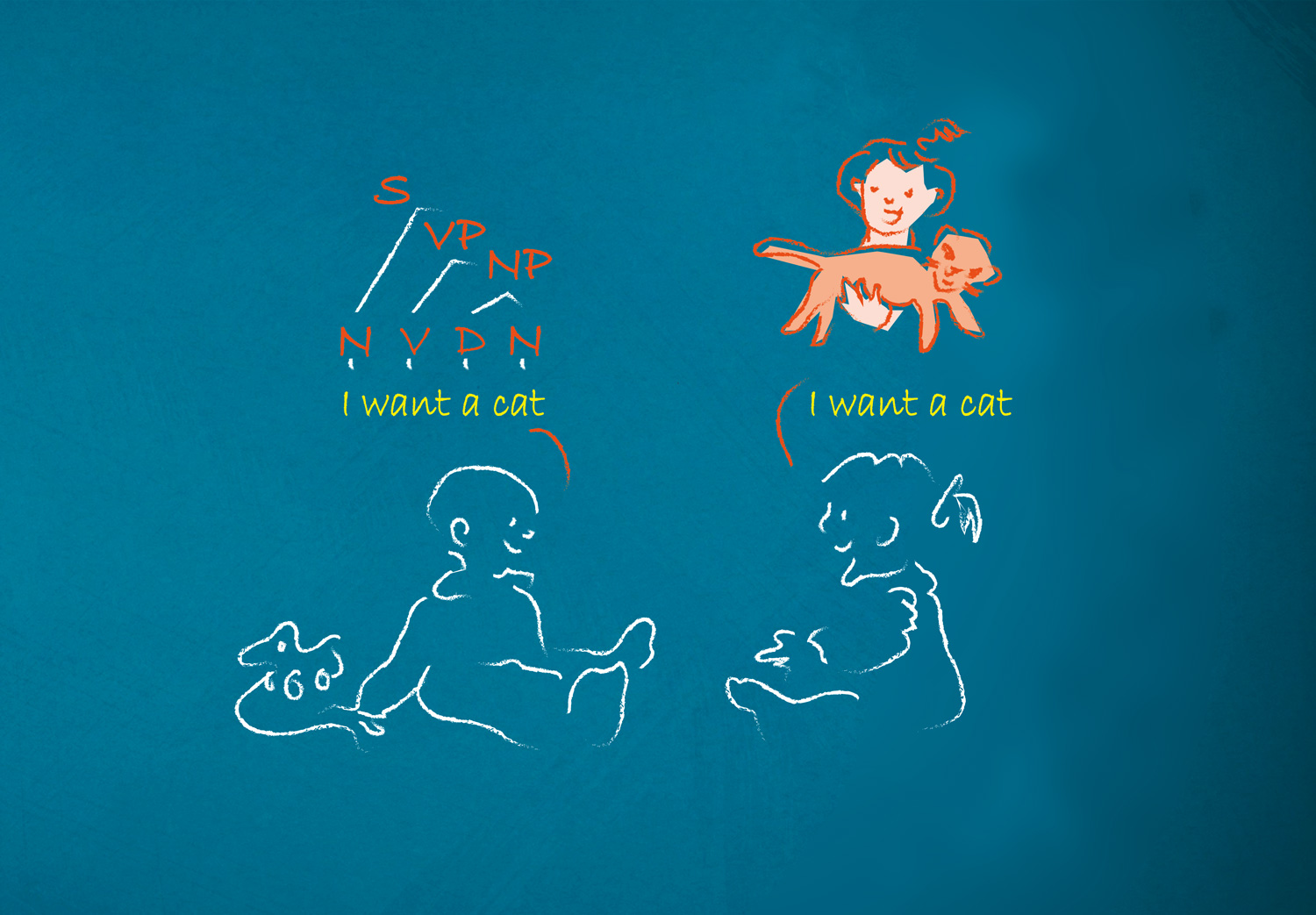

Wie unterscheiden sich diese Konstruktionen von Chomskys Tiefenstrukturen?

Die Konstruktionsgrammatik kennt keine verborgenen Strukturen. Das Ganze funktioniert sehr stark im WYSIWYG-Modus: What you see is what you get („Du kriegst, was du siehst“). Um es anders zu erklären: Sprachen sind voller Ausnahmen und Regelverstöße. Voller Irregularitäten. Chomsky hingegen betrachtet Irregularitäten als Peripherie der Sprache. Er ist daran nicht interessiert, weil er meint, dass eine Sprache sich vor allem von dem her erschließt, was er als Zentrum betrachtet: der abstrakten Tiefenstruktur, die alle Sprachen gemeinsam haben. Die Konstruktionsgrammatik geht davon aus, dass es sich genau andersherum verhält. Kinder lernen von Anfang an, die Oberfläche der Sprache zu beherrschen – inklusive all der Ausnahmen und Irregularitäten. Wenn sie diese Oberfläche oder Peripherie beherrschen, dann ist es für sie umso leichter, sich die abstrakteren Muster zu erschließen.

Warum hat sich die Universalgrammatik trotz der Schwächen, auf die Sie hindeuten, so lange behaupten können?

Die Hauptschwierigkeit war wohl, dass man lange keine Alternativen präsentieren konnte, so wie wir es mit unserem gebrauchsbasierten Ansatz tun.

Welche praktischen Folgen hat der Paradigmenwechsel, den Sie vorantreiben?

Soweit ich das überschauen kann, hat nie jemand Chomskys Universalgrammatik in eine Lehrbuchgrammatik übersetzt. Genau dies ist mit der konstruktionsbasierten Grammatik möglich. An der Universität Erlangen startet dazu unter dem Titel „Konstruktikon“ ein Projekt unter der Leitung von Prof. Thomas Herbst, bei dem auch ich mitwirken werde: eine von einem internationalen Netzwerk kuratierte Online-Grammatik für die englische Sprache, die sich an der gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik orientiert. Ein anderes Anwendungsfeld, mit dem ich mich selbst befasse, ist der Einsatz von Konstruktionsgrammatik zur Unterstützung von Menschen, die aufgrund von Schäden in bestimmten Hirnregionen, wie sie nach Unfällen oder Schlaganfällen auftreten, Schwierigkeiten mit dem Sprechen und Verstehen haben.

Würde der Sprachunterricht in der Schule anders verlaufen, wenn sich die Konstruktionsgrammatik als Hintergrundtheorie stärker durchsetzen würde?

Immer noch ist die Meinung sehr verbreitet, dass es Kinder bereits im Alter von vier oder fünf Jahren zu einer mehr oder weniger vollständigen Beherrschung der Grammatik bringen. Auch dies gehörte zu Chomskys Lehren. Wir haben jedoch in empirischen Untersuchungen herausgefunden, dass dies nicht stimmt. Viele Kinder sind von ihrem linguistischen Niveau her mit fünf oder sechs Jahren noch gar nicht schulreif und bekommen in der Schule entsprechend Probleme. Man schiebt diese Probleme gerne auf Armut oder ein bildungsfernes Elternhaus. Diese Faktoren erklären die Phänomene jedoch nur zum Teil. Wenn man grundsätzlich anerkennt, dass Kinder gleichen Alters in ihrer Sprachentwicklung auf einem sehr unterschiedlichen Niveau stehen können und auch unterschiedliche kognitive Strategien verfolgen, um Sprache zu lernen, dann kann man die Kandidaten, die Hilfe brauchen, rechtzeitig identifizieren und entsprechende Programme entwickeln.

Gibt es Punkte, in denen sich die Lehrprogramme verändern sollten?

Ja und nein. Alle tadeln immer wieder die Schule und die Lehrer dafür, dass Kinder und Jugendliche jahrelang Fremdsprachunterricht erhalten und am Ende dennoch weit davon entfernt sind, die Sprache sicher zu beherrschen. Ich finde, man sollte das im Verhältnis sehen. Wenn ein Kind zwischen dem zweiten und dem sechsten Lebensjahr jeden Tag acht Stunden lang verfolgt, wie die Menschen im Umfeld sprechen und auch selbst kommuniziert, dann kommen dabei knapp 12.000 Stunden zusammen. Wenn Schüler im Fremdsprachenunterricht über vier Jahre hinweg fünf Stunden in der Woche Unterricht erhalten und dazu weitere fünf Stunden mit Übungen zu Hause verbringen, bringen sie es nicht einmal auf ein Fünftel dieser Stunden! Dass Kinder auch dann noch weiter ihre Muttersprache lernen, wenn sie schon längst älter als fünf Jahre sind, ist dabei noch gar nicht einberechnet. Wenn man die Dinge so ins Verhältnis setzt, dann schneiden die Fremdsprachenschüler eigentlich gar nicht so schlecht ab. Dennoch gibt es Punkte, die man verbessern könnte. Lehrerinnen und Lehrer vergessen zum Beispiel oft, dass es Zeit und Übung braucht, bis man Erlerntes automatisch anwenden kann. Viel zu oft schreitet der Unterricht fort zu neuen Inhalten, bevor die alten Inhalte gefestigt sind.

Eine letzte Frage: Gibt es aus Ihrer eigenen Erfahrung als Schülerin oder Sprachlernerin Momente, die Sie mit dem in Verbindung bringen können, was Sie heute über die Konstruktionsgrammatik wissen?

Als ich noch ein Kind war, zog meine Familie von Polen in die USA. Ich konnte so gut wie kein Englisch und verstand wenig von dem, was die Lehrer sagten. Nach drei Monaten in der neuen Schule musste ich einen Grammatiktest schreiben. Ich war die Klassenbeste! Die Lehrerin wollte das erst nicht so recht glauben und prüfte sogar nach, ob sie Anzeichen dafür finden konnte, dass ich bei meinen Sitznachbarn abgeschrieben hatte. Tatsächlich hatte mir die Tatsache, dass ich wenig von den Inhalten der Texte in dem Test verstand, eher geholfen. Ich hatte so einen klareren Blick für die formalen Strukturen. Viele Jahre später, als Wissenschaftlerin, konnte ich diesen Effekt in meinen Experimenten bestätigen: Fremdsprachler schneiden beim Erkennen von grammatischen Konstruktionen überraschenderweise zuweilen besser ab als Muttersprachler.

Der friedrich – das Forschungsmagazin der FAU

Dieser Artikel erschien zuerst in unserem Forschungsmagazin friedrich. Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich mit dem Thema Ende in all seinen Formen: Welche davon sind unausweichlich? Wie setzen sich Menschen damit auseinander? Und was bedeuten sie für den einzelnen? Und ist das, was Menschen als Ende definieren wirklich der Schlusspunkt? Manchmal verändern sich Dinge nur, entwickeln sich weiter, es entsteht etwas Neues. Mitunter ist das Ende aber auch gar kein Thema: Der Mensch strebt nach Unendlichkeit. Können wir diesen Begriff überhaupt verstehen? Ist Innovation unendlich? Und leben wir unendlich weiter – im Internet?

Weitere Beiträge aus dem Magazin finden Sie unter dem Stichwort „friedrich“.