Planeten? Perlen? Platinatome? Je nach Größe braucht es verschiedene Theorien, um das Verhalten von Materie zu erklären. Die Wissenschaftler der FAU nehmen vor allem „grenzflächenbestimmte Partikelsysteme“ unter die Lupe, die besonders anziehend aufeinander wirken. Die Forschungen zielen auf die Entwicklung neuer Werkstoffe.

von Frank Grünberg

Was bringt die Zukunft? Auf der Suche nach Antworten blicken Astrologen regelmäßig in die Sterne. Sie sind überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Bewegung der Gestirne und dem Schicksal der Menschen gibt.

Partikel sind fundamentale Bausteine unserer Welt

Auch die Wissenschaftler der FAU nehmen Materie-Teilchen unter die Lupe, um mehr über die Möglichkeiten von morgen zu erfahren – allerdings nicht die größten, sondern die kleinsten Partikel. Teilweise sind diese Partikel nur wenige Atomlagen dick, dann werden sie auch als Nano-Teilchen bezeichnet. „Partikel sind fundamentale Bausteine unserer Welt“, sagt Professor Wolfgang Peukert, Inhaber des Lehrstuhls für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik an der FAU. „Deshalb erfahren wir durch unsere Forschungen auch viel über das, was unsere Welt im Innersten zusammenhält.“

Das Verhalten von riesigen Planeten auf der einen und winzigen Partikeln auf der anderen Seite lässt sich bis heute nicht durch eine geschlossene Theorie erklären. Für die Berechnung kosmischer Ereignisse liefert die Allgemeine Relativitätstheorie das beste Modell, für die Beschreibung atomarer Prozesse hat sich die Quantenphysik etabliert. Beide bauen auf eine komplizierte Mathematik und erschließen sich im Detail nur wenigen Experten auf dieser Welt. Diese suchen schon lange nach Wegen, beide Theorien auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Ein Ende dieser Suche ist allerdings nicht in Sicht.

Für den Alltag reicht in der Regel die klassische Physik. Sie erklärt, wie Perlen eine Schräge hinunterrollen, wie Regentropfen vom Himmel fallen oder wie Nudeln im kochenden Wasser an die Oberfläche treiben.

Eine Welt, in der die Physik Kopf steht

Die Wissenschaftler der FAU erforschen Partikel in dem für Anwendungen besonders wichtigen Bereich zwischen klassischer und Quanten-Welt. Ihre Untersuchungsobjekte sind typischerweise kleiner als ein Mikrometer (ein Tausendstel Millimeter), da Teilchen unterhalb dieser Grenze besondere Eigenschaften entwickeln: Ihr Verhalten wird in erster Linie nicht mehr wie bei Murmeln oder Fußbällen durch die Schwerkraft, sondern durch die gegenseitigen Anziehungskräfte bestimmt. Experten bezeichnen diese Kräfte als Van-der-Waals-Kräfte, benannt nach ihrem Entdecker.

Sie entfalten ihre Wirkung, wenn die Partikel kleiner werden und die Grenzfläche – die Oberfläche, die ein Partikel von der Umgebung trennt – das Verhalten steuert. In der Fachwelt spricht man daher auch von „grenzflächenbestimmten Partikelsystemen“. Wie Professor Hans-Peter Steinrück, Inhaber des Lehrstuhls für Physikalische Chemie II an der FAU, hat sich auch Peukert auf diese Stoffgruppe spezialisiert.

Ein wichtiges Einsatzgebiet für Partikel und Nano-Teilchen sind Katalysatoren, die chemische Prozesse schon bei relativ niedrigen Temperaturen ermöglichen, ohne sich dabei selbst zu verbrauchen. Bei energieintensiven Verbrennungsprozessen ist das Gegenteil der Fall. Hier wird ein Brennstoff – Kohle, Öl oder Gas – bei hohen Temperaturen chemisch um- und dabei Energie freigesetzt. Für industrielle Prozesse spielen Katalysatoren eine entscheidende Rolle. Und da sich schon mit kleinen Fortschritten beim Energieverbrauch viel Geld sparen lässt, spüren die FAU-Forscher immer leistungsfähigeren Katalysatoren nach.

„Die Suche nach einem Katalysator lässt sich mit der Suche nach einer Gipfelumgehung vergleichen“, erklärt Steinrück das Prinzip. „Um Kräfte zu sparen, möchte man möglichst nicht erst den ganzen Berg hinauf, um auf der anderen Seite an ein Ziel zu gelangen, das sich auch auf leichterem Weg erreichen lässt.“

Der Pionier unter den Katalysatoren ist das Metall Eisen. Anfang des 20. Jahrhunderts erlaubte es im Zuge des Haber-Bosch-Verfahrens erstmals, Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak zu synthetisieren. Ammoniak bildet bis heute die unentbehrliche Grundlage für zahlreiche Düngemittel – und damit für die Ernährung der Menschen.

Begrifflich rückten die Katalysatoren in den 1980er Jahren ins öffentliche Bewusstsein, als es darum ging, Autoabgase von giftigen Stoffen, insbesondere Kohlenmonoxid und Stickoxiden, zu befreien. Mit ihren speziellen Eigenschaften verwandeln die Katalysatoren diese Schadstoffe im Abgas in ungiftige Gase und verhalfen damit, weil dieser Prozess keine Schwermetalle vertrug, dem bleifreien Benzin zum Durchbruch.

Bis heute stehen Katalysatoren im Zentrum der Kraftstoff-Forschung, die sich inzwischen allerdings auf regenerative Energieträger konzentriert. Das Anforderungsprofil ist dabei das gleiche geblieben. Denn auch in der erneuerbaren Welt müssen Energieträger effizient, kostengünstig und sicher sein.

Ein Beispiel: Unter den Experten für umweltfreundliche Energieträger gilt Wasserstoff als Hoffnungsträger. Dank einer Energiedichte von 33,3 Kilowattstunden pro Kilogramm erlaubt er es, viel Energie bei relativ wenig Gewicht zu speichern. Mithilfe einer Brennstoffzelle lässt sich seine chemisch gespeicherte Energie in nutzbare, elektrische Energie umwandeln. Beide Eigenschaften machen das Gas vor allem für mobile Anwendungen attraktiv. Allerdings lässt es sich nur unter sehr hohen Drücken verflüssigen, was den Transport und die Lagerung erschwert. Zudem wirkt es im Kontakt mit Sauerstoff hochexplosiv.

Wichtiger Baustein für den Wasserstoffantrieb

Eine Lösung dieses Problems versprechen organische Flüssigkeiten, in denen sich Wasserstoff gefahrlos zwischenlagern lässt. Sie weisen zudem ähnliche Eigenschaften wie Diesel auf, könnten also über das bestehende Tankstellennetz verkauft werden. Die Herausforderung für die Wissenschaft liegt darin, Katalysatoren zu finden, die die Wasserstoff-Moleküle je nach Bedarf entweder in die Flüssigkeit einbetten (Hydrierung) oder aus ihr herauslösen (Dehydrierung) können.

An der FAU laufen dazu bereits die ersten Praxistests. Im Rahmen des Bayerischen Wasserstoffzentrums wurde hier 2015 ein Pilotversuch mit einem Energiespeicher im 15-Kilowatt-Leistungsbereich gestartet. Sein Gesamtwirkungsgrad liegt bei über 90 Prozent, weil auch die Abwärme, die beim Hydrier- bzw. Dehydrier-Prozess entsteht, zum Kühlen oder Heizen des Gebäudes genutzt wird. Die Firma Hydrogenius Technologies, die als Spin-off aus der FAU hervorging, will in den kommenden Jahren sogar Energiespeicheranlagen in der Leistungsklasse von über 100 Kilowatt Eingangsleistung vermarkten.

Für die Ziele, die wir mit den erneuerbaren Energiequellen erreichen wollen, reichen die heutigen Vorkommen nicht aus.

Leistungsfähige Katalysatoren allein genügen aber nicht, um die angestrebte Energiewende zum Erfolg zu führen. Die Katalysatoren müssen auch in Masse verfügbar sein. „Für die Ziele, die wir mit den erneuerbaren Energiequellen erreichen wollen, reichen die heutigen Vorkommen bei weitem nicht aus“, sagt Steinrück. Gängige Katalysator-Materialien wie Platin, Rhodium oder Palladium funktionieren zwar gut, sind aber relativ selten und damit teuer.

Auf der Suche nach Alternativen schaut sich Steinrück bevorzugt die Vorgänge auf atomarer Ebene an. Wie reagieren einzelne Atome, wenn sie sich an ihren Grenzflächen berühren? Wie verbinden sie sich zu Molekülen? Mit Antworten auf diese Fragen hofft er, die Suche nach neuen Katalysatoren möglichst zielsicher in erfolgreiche Bahnen zu lenken.

Dabei verfolgen er und seine Mitarbeiter mehrere Ansätze gleichzeitig. Beispielsweise testen sie, inwieweit Molybdän-Carbide, die ähnliche Katalyse-Eigenschaften wie Platin aufweisen, aber nicht so leistungsstark sind, sich für die Energiespeicherung im Alltag eignen. Was im Automobil nicht passt, könnte sich im geräumigeren Heizungskeller eines Einfamilienhauses ja immer noch rechnen.

Serienreif durch preiswerte Materialien

Eine andere Idee zielt darauf ab, einen Großteil des teuren Platins einzusparen, indem man den Partikel-Kern aus einem günstigeren Material formt und nur die Grenzfläche mit Platin beschichtet. Die Größe der Grenzfläche wird durch diesen Kunstgriff beibehalten. Das nährt die Hoffnung, dass sich ein Misch-Partikel finden lässt, das die gleichen katalytischen Fähigkeiten wie reines Platin entfaltet.

Die größte Aufmerksamkeit unter Katalyse-Forschern erfährt zurzeit die Gruppe der „Ionischen Flüssigkeiten“. Diese Substanzen haben den Vorteil, dass sie nicht verdampfen und sich fast beliebig für industrielle Verfahren maßschneidern lassen. Als luftundurchlässige Außenhaut auf einem Platinkern könnten sie beispielsweise das Rosten des Metalls verhindern und zudem seine Filterwirkung gezielt verändern. An der FAU werden diese Ansätze intensiv verfolgt. Das European Research Council (ERC) hat Steinrück im Sommer 2016 für die Erforschung der Ionischen Flüssigkeiten einen der begehrten ERC Advanced Grants zuerkannt – und damit eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro über fünf Jahre.

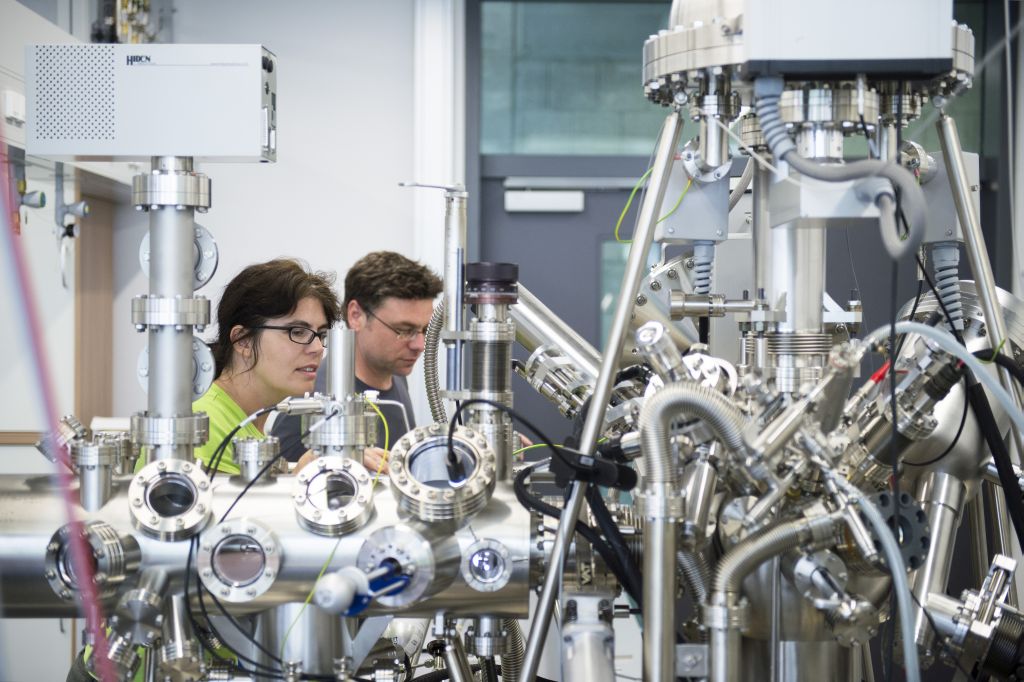

Für seine Messungen stehen dem Wissenschaftler an der FAU eine Vielzahl leistungsfähiger Instrumente zur Verfügung. Etwa eine Ultrahochvakuum-Kammer, in der er die Objekte ohne den störenden Einfluss der umgebenden Atmosphäre untersuchen kann. Oder ein Rastertunnelmikroskop, das die Topologie des Objektes auch im Bereich eines Millionstelmillimeters (Nanometer) erkennbar macht. Schließlich Spektrometer, mit denen sich die chemische Zusammensetzung von Partikeln aufschlüsseln lässt.

Zudem entwickeln Steinrück und seine Mitarbeiter den eigenen Werkzeugkasten ständig weiter. Aktuell basteln sie an einer Art mikroskopischem Eierkarton, auf dem sich – wie Ostereier, die man bemalen will – einzelne Nano-Teilchen stabil positionieren, manipulieren und vergleichen lassen. Die Basis dafür bilden zweidimensionale Kohlenstoffgitter, auch Graphen genannt.

Je mehr wir den Prozess zeitlich auflösen können, desto besser können wir ihn verstehen.

Dabei begnügen sich die Wissenschaftler heute nicht mehr damit, einen Prozess lediglich durch zwei Momentaufnahmen am Anfang und Ende zu vermessen und den Rest durch theoretische Annahmen zu interpolieren. Vielmehr versuchen sie gleich, einen ganzen Film zu drehen. „Je mehr wir den Prozess zeitlich auflösen können, desto besser können wir ihn am Ende verstehen“, erklärt Steinrück den Anspruch. Bei Bedarf führt er seine Versuche daher auch am Elektronenspeicherring BESSY in Berlin oder der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble durch. Diese Teilchenbeschleuniger-Anlagen liefern eine elektromagnetische Strahlung, die bis zu 1.000-mal intensiver ist als die in den eigenen Laboren. „Dadurch werden mehr Aufnahmen in gleicher Zeit möglich. Denn wie bei einer Kamera können wir bei stärkerem Lichteinfall die einzelnen Bilder kürzer belichten.“

Am Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik konzentrieren sich die Wissenschaftler auf die Frage, wie sich vielversprechende Laborkonzepte in eine industrielle Fertigung übersetzen lassen. Wie sich also Partikel massenhaft in eine gewünschte Größe, Form und Oberflächenstruktur bringen lassen. Wie sie nach einem Syntheseschritt oder einem Zerkleinerungsvorgang stabilisiert werden können, damit sie nach dem Mahlen aufgrund der Anziehungskräfte nicht sofort wieder verklumpen.

Mithilfe von Experimenten und numerischen Simulationen suchen die Wissenschaftler nach dem günstigsten Verfahren. „Die Industrie kann kostengünstige Partikel nur dann herstellen, wenn ihr robuste und effiziente Verfahren zur Verfügung stehen“, sagt Peukert. „Das gilt für farbenfrohe Pigmente ebenso wie für Partikel, die in 3D-Druckern zum Einsatz kommen, oder für pharmazeutische Wirkstoffe, die die Heilkraft von Medikamenten verbessern sollen.“

Auch an seinem Lehrstuhl geht es daher täglich darum, Mess- und Produktionsmethoden zu verbessern und zu verfeinern. Den größten Fortschritt aber erkennt Peukert in der wachsenden, interdisziplinären Zusammenarbeit. Früher hätten Physiker, Chemiker, Biologen oder Ingenieure meist sehr isoliert geforscht. Heute aber müssten sie eng miteinander kooperieren, um neue Produkteigenschaften zu erzielen. „Das kommt einer radikalen Trendwende gleich“, sagt Peukert. „Wir erleben zurzeit die Globalisierung der Material- und Prozesswissenschaften.“

Einzigartiges Kompetenzzentrum

An der FAU wird diese Globalisierung seit 2007 gelebt. Damals wurde der Exzellenzcluster Engineering of Advanced Materials (EAM) gründet, um „die Lücke zwischen der naturwissenschaftlich geprägten Grundlagenforschung und ihrer ingenieurwissenschaftlichen Umsetzung in wirtschaftlich wichtigen Schlüsselbereichen zu schließen“. Heute arbeiten im Cluster mehr als 200 Wissenschaftler aus neun verschiedenen Disziplinen in 75 Projekten zusammen. Er bündelt so auch im internationalen Vergleich herausragende Spitzenforschung und trägt erheblich zur Profilierung der FAU bei, was viele hochrangige Preise und Grants des European Research Council (ERC Grants) sowie eine ausgezeichnete Publikationsleistung oftmals in Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten belegen. Mit sechs aus dem Cluster initiierten Neubauten, Großgeräteinvestitionen und der Schaffung von 15 neuen Professuren an der FAU konnten so nachhaltige strukturelle Impulse geschaffen werden.

Neugierig auf mehr?

Dieser Text erschien in unserem Forschungsmagazin friedrich mit dem Titel „Weltbilder“. Lesen Sie im friedrich Nr. 116, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber auch Fremde Welten, Weltpolitik, die Welt von morgen und die Nachwelt sind neben den Weltbildern der Wissenschaft Thema im aktuellen friedrich.

Weitere Beiträge aus dem Magazin finden Sie unter dem Stichwort „friedrich“.